Revision der Gattung Colletotrichum

Colletotrichum (Ascomycota, Sordariomycetes, Glomerellales) ist eine sehr umfangreiche Pilzgattung (>800 Arten), die weltweit zahlreiche wirtschaftlich wichtige Krankheiten an Kulturpflanzen hervorruft, z. B. Nekrosen an Früchten, Blättern und Stängeln krautiger und holziger Pflanzen, die auch als Anthraknose bezeichnet werden. Die Gattung schließt auch Arten ein, die endophytisch in Pflanzen leben und förderlich für die Pflanzengesundheit sein könnten. Eine korrekte Artdifferenzierung ist daher enorm wichtig. Allerdings sind viele Arten morphologisch kaum zu unterscheiden; und von vielen Arten gibt es weder lebende Kulturen noch DNA.

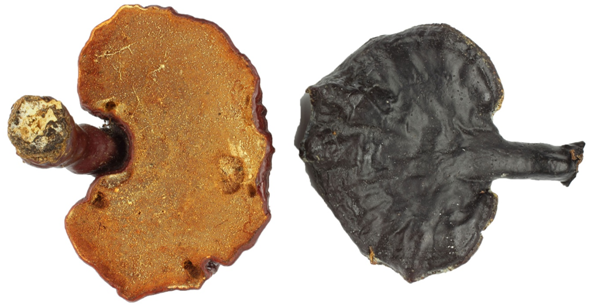

Um die Systematik der Gattung Colletotrichum zu untersuchen, werden die Pilze auf Nährmedien kultiviert und, hinsichtlich der Pilzkulturen und mikroskopischer Merkmale wie Fruchtkörper, Sporen und Appressorien charakterisiert. Auf der Basis von multilocus-DNA-Sequenzdaten (mindestens sechs Gene) werden Stammbäume berechnet. Die Arten werden unter Einbeziehung aller verfügbaren Daten differenziert.

Die Revision begann 2008 am CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre (jetzt Westerdijk Fungal Biodiversity Institute) in Utrecht, Niederlande, und wird seit 2014 bei Senckenberg mit weltweiten Kooperationen fortgeführt. Bisher wurden wichtige Artkomplexe erkannt und bearbeitet, die systematische Stellung vieler Arten (einschließlich der Typart, C. lineola) geklärt und ca. 80 neue Arten beschrieben. Neben der Bearbeitung weiterer Artenkomplexe wird das Artspektrum bestimmter Wirtspflanzen bzw. Biotope in verschiedenen Ländern untersucht und ganze Colletotrichum-Stammsammlungen revidiert, wobei kontinuierlich neue Arten entdeckt werden. Eine online-Datenbank zur Identifikation der Colletotrichum-Arten auf der Basis multipler DNA-Sequensdaten wurde entwickelt und wird regelmäßig aktualisiert (https://qbank.eppo.int/fungi/).

Diversität und Taxonomie von Pilzen im Holz von Obstbäumen

Pilze können lokal Leitungsbahnen im Holz nekrotisieren bzw. verstopfen, was zur Hemmung von Wachstum, Fruktifikation, zu Welkeerscheinungen und zum Absterben von Ästen und ganzen Obstbäumen führen kann und den Obstertrag reduziert. Das Spektrum an Askomyzeten, die im Holz von Obstbäumen Nekrosen verursachen, ist sehr groß und umfasst Arten aus vielen entfernt verwandten Gattungen, z.B. Diplodia, Eutypa, Phaeoacremonium und Diaporthe. Da diese Askomyzeten im Inneren des Holzes wachsen und meist nicht sporulieren bzw. Fruchtkörper bilden, sind sie schwer zu identifizieren und bisher nur teilweise erforscht.

In früheren Arbeiten wurde das Spektrum an Askomyzeten im Holz von Obstbäumen in Südafrika untersucht und führte zur Entdeckung einer Reihe von neuen Arten in verschiedenen Gattungen. Da es diesbezüglich in Deutschland kaum Daten gibt, wird dieser Erregerkomplex jetzt im Rahmen des Projektes „German Barcode of Life – Von der Wissenschaft zur Anwendung (GBOL-2) – Pilzliche Pathogene und Nekrosen verursachende Pilze in Obstplantagen“ untersucht. Ziel ist es die Pilzvielfalt in Deutschland zu erforschen und an der Entwicklung einer DNA-basierten Diagnosemethode für Pilze (EcoChip) mitzuarbeiten.

Es werden Barcodes von Mikropilzen generiert, die aus nekrotisiertem Holz von Obstbäumen isoliert wurden. Da auch in Deutschland ein großer Teil der Pilze im Holz von Obstbäumen noch unbekannt ist, konnte von den bisher >170 differenzierten Arten nur etwa die Hälfte mit Sicherheit bis zur Art identifiziert werden; einige der neuen Taxa wurden bereits beschrieben. Das seit ein paar Jahren laufende GBOL-Projekt, an dem auch bereits andere SGN-Forschungsgruppen beteiligt sind bzw. waren, erhielt 2016 eine Auszeichnung von der UN-Dekade Biologische Vielfalt.

Diversität und Biogeographie phytopathogener Pilze in Deutschland

Biodiversität und -geographie der Pilze sind seit Jahren Schwerpunkte der Sektion Mykologie, besonders die Kartierung der Pilze Sachsens und der phytopathogenen Pilze (Erreger von Echtem und Falschem Mehltau, Rost, Brand, Anthraknose etc.). Auch das Auftreten der Gattung Colletotrichum in Deutschland wird untersucht, das jedoch Kultivierung und DNA-Sequenzierung der Pilze erfordert. Im Vordergrund steht hier zunächst das Artenspektrum an Erdbeeren.

Über die kontinuierlich belegte Erfassung der veränderten Variationsbreite der Wirtspflanzen eines Pathogens oder einer Pathogenklasse wird es unter anderem möglich, das Auftreten neuer Pathovare an Kulturpflanzen frühzeitig zu diagnostizieren. Gerade unter dem Gesichtspunkt veränderter klimatischer Bedingungen erweist sich ein Fungarium als verlässliche Dokumentation für Bestandsaufnahmen und Veränderungen in der Verbreitung der Pilze sowie deren Intensität. Gleichzeitig stellt es eine breit gefächerte Genressource für spezielle molekulare Untersuchungen dar. Mit Hilfe molekularer Daten werden taxonomische Fragestellungen geklärt, um ein erweitertes Verständnis von Wirt/Pathogen-Beziehungen zu erlangen.

Themen für studentische Abschlussarbeiten und Forschungspraktika finden Sie hier.