Herpetologie

Forschung

Transforming Earth: Welt im Wandel, Vielfalt im Wandel

Landnutzungs- und Klimawandel bedrohen die Vielfalt auf unserem Planeten

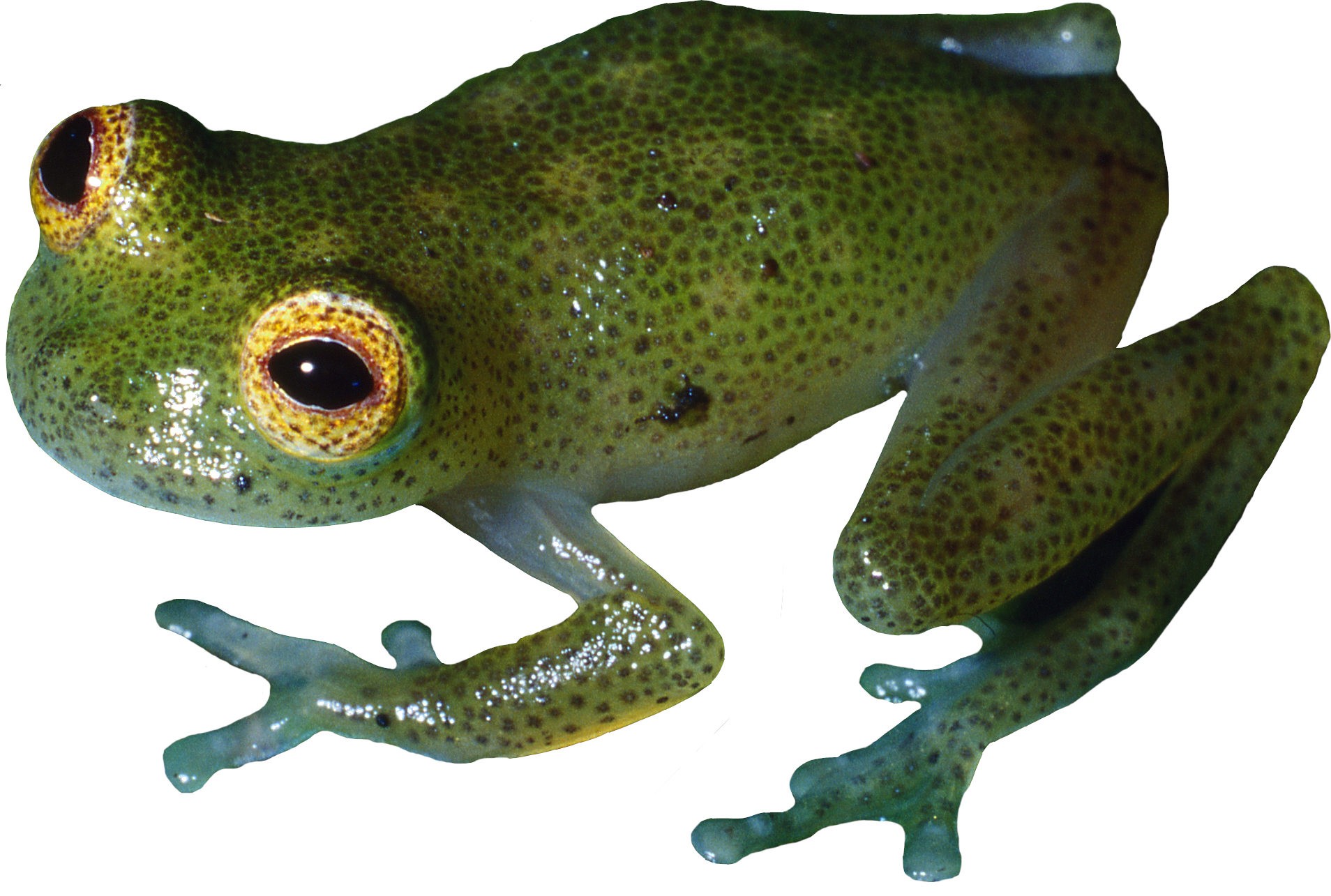

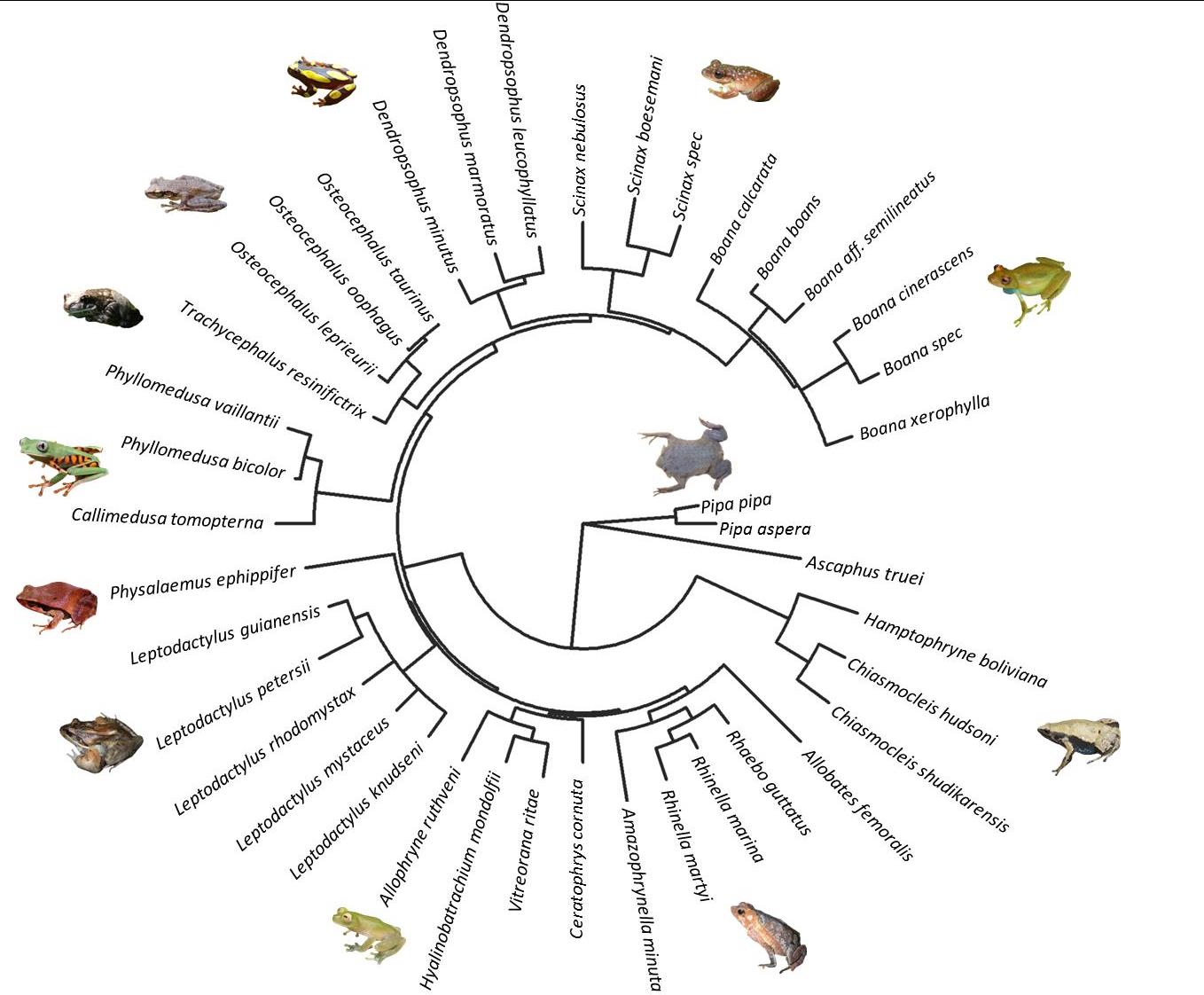

In unterschiedlichsten Projekten untersuchen die Wissenschaftler*innen der Sektion Herpetologie am Senckenbergstandort Dresden bereits seit vielen Jahren globale Wandelprozesse und deren Auswirkungen auf die biologische Vielfalt (Biodiversität) speziell in Waldökosystemen in Biodiversitäts Hot-Spot Regionen der gemäßigten Breiten und der Tropen.

Klimawandel und intensive Landnutzung bedrohen wichtige Waldökosysteme weltweit.

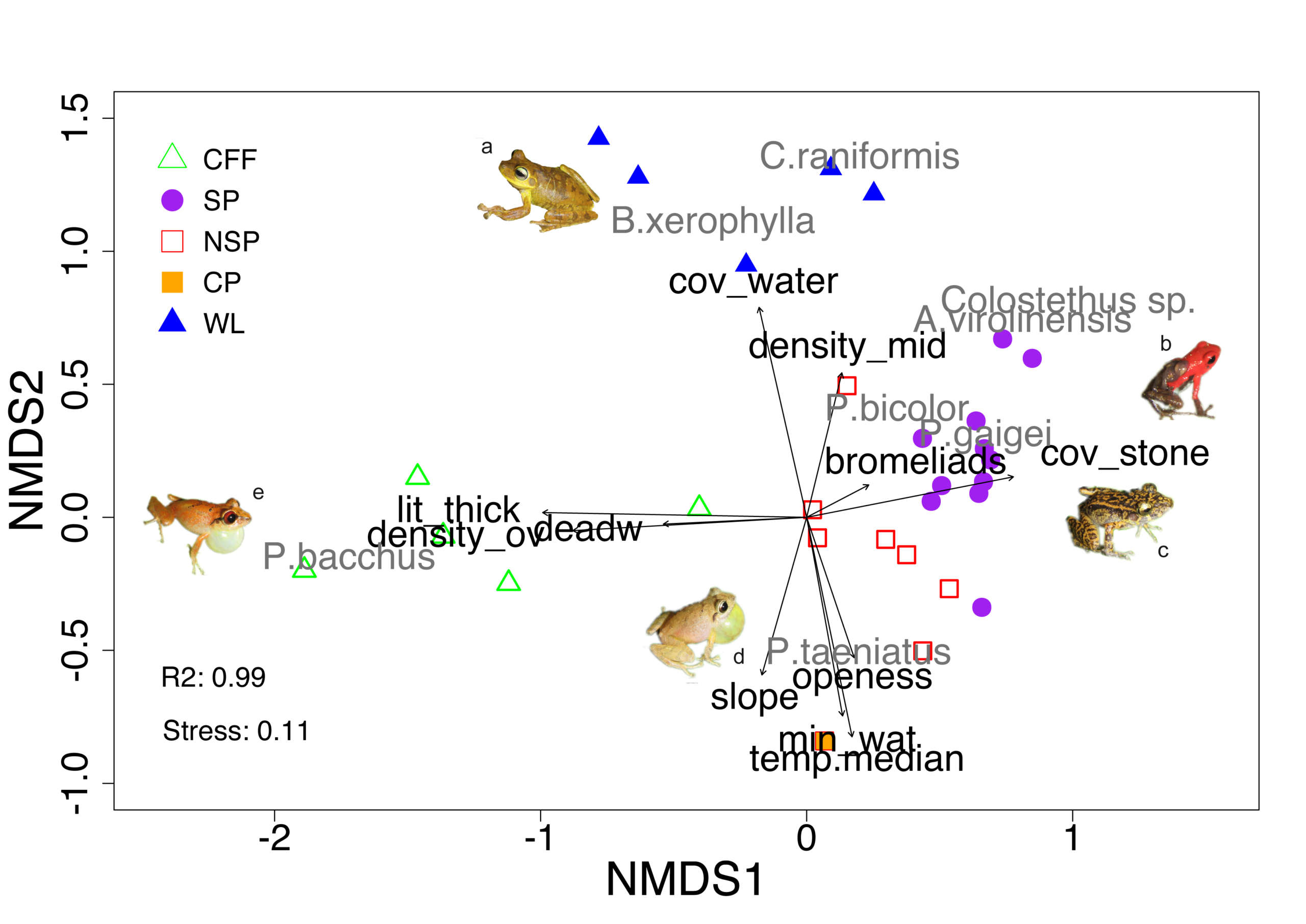

In den Fokusregionen des nordamazonischen Guianaschilds sowie in den andinen Nebelwäldern Südamerikas, interagieren Wetterextremphänomene wie El Niño und La Niña mit einer drastisch zunehmenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzung von Wäldern. Diese Wechselwirkungen zeitigen zum Teil völlig unerwartete Folgen. Während einerseits großflächig unberührte Ökosysteme gänzlich verschwinden und Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich verlorengehen, gibt es hier andererseits Gewinner, die im Angesicht einer sich stetig erwärmenden Erdatmosphäre von neuen, künstlichen Lebensräumen profitieren. In den letzten Regenwaldfragmenten im in der nordangolanischen Provinz Uíge, einer weiteren Fokusregion, hat hingegen ein rasanter Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Hier erfassen die Wissenschaftler*innen der Sektion Herpetologie und ihre nationalen und internationalen Kolleg*innen basale Biodiversitätsdaten und kämpfen zeitglich für die Errichtung eines dringend benötigten Nationalparks zum Schutz des Angolanischen Naturerbes.

Diese Befunde unterstreichen die Notwendigkeit einer im besten Wortsinne integrativen Biodiversitätsforschungals Basis für eine nachhaltige Bewahrung biologischer Vielfalt. Globaler Klimaschutz und regionaler/lokaler Biotop-und Artenschutz eine müssen dabei eine notwendige Einheit bilden; ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Naturschutzbiologie im Anthropozän.